CHRISTINE MACEL

"Les expositions à chaud en réaction au coronavirus, je n’y crois pas"

CHRISTINE MACEL

"Les expositions à chaud en réaction au coronavirus, je n’y crois pas"

Responsable du département de création contemporaine au Centre Pompidou, Christine Macel a participé aux efforts pour garder le contact avec le public confiné. Alors que le calendrier de réouverture est encore flou, elle explicite les impératifs sanitaires et financiers de la révision du programme d’expositions. Et livre cette intuition : « les expositions à chaud en réaction au coronavirus, je n’y crois pas ».

Quels outils de communication ont été efficaces pour prolonger virtuellement la vie des expositions en cours au Centre Pompidou?

Christine Macel : Le site internet du Centre Pompidou était déjà en cours de remaniement au moment du début du confinement. Les services concernés ont accéléré le rythme en mettant en ligne des matériaux existants, comme les visites d'expositions en cours avec les commissaires déjà filmées (Boltanski, Wols) ou des podcasts (Christo, Boltanski). Pour les expositions en cours sans matériel déjà produit, nous avons fait des propositions connexes. Nous avons par exemple, demandé à Jeremy Shaw sa playlist, et l’avons postée sur Deezer, prolongeant ainsi son installation sonore "Phase Shifting Index" qui, avant de devoir fermer, avait été plébiscitée par le public. Il y a eu un renforcement des mises en ligne sur le site, avec de nombreux matériaux préexistants, visites d'expositions, podcasts, portraits d'artistes, colloques et spectacles vivants, etc… Ainsi que des initiatives, à l’instar du cinéma virtuel du musée lancé par le département Film, ou une série « Mon Triptyque de la collection », visible sur notre chaîne YouTube. Le jeu vidéo du Centre Pompidou a également été mis en ligne.

Quels critères président à la sélection des futures expositions ?

Christine Macel : La programmation se fait environ deux ans à l'avance, si bien que la question pour le Président Serges Lasvignes et le directeur du musée Bernard Blistène n'a pas été de programmer de nouvelles expositions mais bien plutôt de s'adapter à cette situation, avec l'ensemble de la conservation et les différents départements du Centre. Tout ceci a été complexe et difficile à mener. Le but a été de préserver au maximum les engagements et les calendriers, car nous sommes dépendants de prêts et de partenaires. Certaines expositions ont été supprimées, d’autres reportées à l'automne et d’autres, encore, reprogrammées à l’horizon d’un ou deux ans. Celles qui venaient juste d'ouvrir ne vont malheureusement pas pouvoir être vues à la réouverture, pour des raisons de calendrier de démontage et montage, qui vont prendre plus de temps que d'habitude. C'est une situation inédite pour les commissaires et les artistes concernés. Le confinement a montré que le prolongement des expositions via notre site internet pérennisaient virtuellement leur existence. C’est clair, ces contenus vont se développer au-delà de l'épidémie. Cela étant dit, il me paraît important d’innover sur les formats et le ton car il est essentiel de susciter de l'émotion, pour faire passer les contenus.

Très personnellement, au terme du confinement, votre rapport à l’art en général a-t-il changé ?

Christine Macel : Mon rapport à l'art n'a pas changé, au bout de deux mois seulement. Ce qui a momentanément changé, c'est mon rapport aux outils de diffusion. L'avantage du confinement est que beaucoup de sources ont été mises en ligne. Par nécessité, j’ai consulté beaucoup plus de sources en ligne, le plus souvent au sujet d'œuvres ou d'artistes que je connaissais déjà puisque ma propre documentation et les ouvrages de la Bibliothèque Kandinsky ne nous étaient plus accessibles. Mais pour l'art vivant, où il s'agit de se confronter à une œuvre, pour en retirer d'abord une impression, et vivre une expérience esthétique et éthique, je pense que c'est beaucoup plus problématique. Il va falloir retrouver un rapport direct à l'œuvre. Les visites d'expositions on line et autres show-room ne m'ont pas convaincue, sauf à titre d'information.

Cette crise a-t-elle va-t-elle susciter d’autres envies d’art, de nouveaux thèmes ou de nouvelles formes d’exposition ?

Christine Macel : Au moment d'une crise, on imagine que l'on va tout changer, cela ravive les désirs de tabula rasa. Je ne pense pas que les choses vont changer radicalement dans un premier temps sur ce plan. Il va d'abord falloir voir si le public sera au rendez-vous : quelles vont être ses pratiques ? Comment le retrouver ? Evidemment, affirmer d'emblée que l'on va se soucier des plus démunis et tenter d'être écologiquement responsable, cela part d'une excellente intention, mais ce n'est pas le cœur des problématiques qui pointent. La réalité est que les pertes financières des musées et institutions, en France et à l'étranger, sont très importantes. C'est à partir de cette double réalité des finances et du public à venir que l'on va pouvoir tirer un premier bilan sur ce qu'il va être possible de mener à bien. Cela nécessitera un soutien exceptionnel de la part de l'Etat pour combler le déficit, mais aussi de pouvoir compter sur des soutiens privés, plus que jamais nécessaires. Avant la crise, un certain nombre de thèmes nous préoccupaient et ils s’imposent aujourd'hui, au regard des effets économiques, sociaux et culturels de la pandémie : le rapport au social et au politique dans l'œuvre d'art, par exemple, qu’explorera l'exposition Global(e) Resistance à l'automne. Le rapport au monde animal fait également partie de futurs projets du Centre, à la suite de l'édition de Mutations Créations dédiée au vivant en 2019.

Etes-vous tentée de traiter de la mort, de la menace écologique, de la globalisation, au prisme du coronavirus ?

Christine Macel : Mon premier désir, dès la réouverture du Centre Pompidou, est de me plonger à nouveau dans l'installation hypnotique de Jeremy Shaw, comme dans un rituel de re-connexion. Pour ma part, j'aime que l'art m'emmène ailleurs, dans le monde de l'artiste. Le monde de cet artiste possède une dimension profondément cathartique. Je ne crois pas aux expositions à chaud en réaction au coronavirus. Il me semble qu'on aura envie de se confronter à autre chose après deux mois où tous les médias nous ont abreuvé de tant de réflexions, des plus triviales au plus philosophiques, sur le fameux "monde d'après". A moyen terme, il faudra également se poser de nombreuses questions en interne sur notre rapport à l'environnement, à l'écologie et à la durabilité - sujets que nous avions déjà abordés.

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

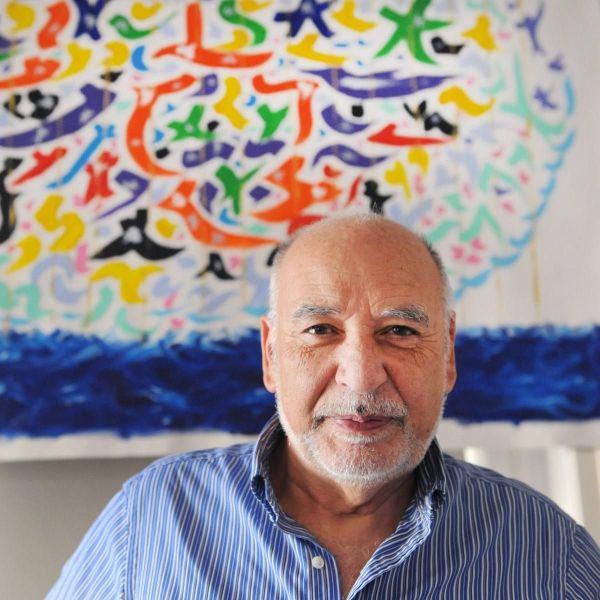

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>