FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON

"Il faut créer une destination"

FONDATION HENRI CARTIER-BRESSON

"Il faut créer une destination"

Ayant marqué de son empreinte les Rencontres photographiques d’Arles, François Hébel s’essaye à un nouvel exercice : la direction et la promotion de la Fondation Henri Cartier-Bresson.

Avec une communication doublement ciblée, vers le cœur des amateurs de photographie et vers les amateurs d’art en goguette dans un périmètre à forte intensité arty.

Désormais installée dans le Marais, à l’ombre des mastodontes de la photo et de l’art, l’institution joue la carte de l’excellence.

La Fondation Henri Cartier-Bresson a choisi de déménager fin 2018 dans le Marais, voisine avec d’autres institutions qui présentent de la photographie : le Centre Pompidou et la Maison Européenne de la Phographie, notamment. Face à ces deux offres, avez-vous réussi à élargir le public ?

François Hébel : Je ne vois pas cela comme une concurrence mais comme une densité attractive. Lorsqu’ils passent peu de temps à Paris, les amateurs d’art naviguent sur l’axe Louvre-Saint Paul, pour visiter non seulement les deux mastodontes que vous avez cités, mais aussi le Musée Picasso, le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, le musée de la Chasse et de la nature, le musée des Arts déco, le Jeu de paume et la MEP.

Pour nous, qui n’étions pas connu du grand public, être plongé dans cet environnement a été un accélérateur. Avec 50 000 entrées pour les six premiers mois, nous avons déjà atteint notre moyenne annuelle et nous savons que les nouveaux visiteurs résident pour une grande part en Province ou à l’étranger.

Il semble que l’affichage dans les gares, non pas à Paris mais à Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille, avec les expos en cours à la Fondation HCB, ait été assez payant. Quand les voyageurs attendent leur TGV pour Paris, ils ont l’esprit plus disponible que lorsqu’ils débarquent et cherchent surtout leur ligne de métro ou un taxi.

Pas d’achat d’espace dans la presse, mais un partenariat avec Radio France. Pourquoi ce choix radical ?

François Hébel : Au regard de notre budget, relativement restreint, nous avons décidé de le concentrer sur notre cœur de cible, que sont les auditeurs de France Culture. Lorsqu’ils entendent un spot indiquant que « leur » radio adoube telle exposition, ils prêtent une oreille favorable. Cet attachement à un média est devenu assez rare.

S’y ajoute un affichage d’été dans le métro, à un moment où les tarifs sont moins chers, ce qui permet de toucher un public non initié et de passage, dès lors que la programmation est adaptée.

Les réseaux sociaux, qui font une grande place à l’image, ne semblent pas faire partie de vos priorités.

François Hébel : Avant de toucher des visiteurs potentiels à l’autre bout du monde, nous avions à cœur d’obtenir de la mairie la signalisation de la fondation aux abords du musée Picasso et d’autres lieux culturels voisins.

Après deux années de démarches, le fléchage sera bientôt réalisé. Nous espérons aussi pouvoir installer une enseigne. Nous sommes sur les réseaux mais il ne faut pas négliger quelques moyens physiques traditionnels.

Vous avez été directeur des Rencontres d’Arles. La médiatisation d’un événement annuel devenu incontournable a-t-elle inspiré la promotion que vous faites d’un lieu fixe, avec une programmation dilatée dans l’année et forcément moins dense ?

François Hébel : La seule chose qui paye, c’est la qualité du programme. Voilà la leçon d’Arles ! S’agiter, cela ne sert à rien. Il faut faire des bons programmes, avec des expositions plus faciles et d’autres plus pointues.

Cartier-Bresson en Chine, lorsqu’il assiste à la chute du Kuomintang en 1949, juste après avoir fondé l’agence Magnum, appartient à la première catégorie et cela permet de faire découvrir le travail de Wright Morris, la poésie à l’état pur, inconnu du grand public.

A Paris, au centre du monde culturel, l’appétit existe pour la culture, pour la photo, pour Cartier-Bresson. Mais si vous décevez votre public, vous le perdez. A contrario, un public heureux fera la meilleure publicité.

L’objectif, c’est d’habituer le public à venir nous voir sans savoir exactement ce que nous allons lui montrer. Il faut créer une destination.

La Fondation est associée à l’univers du luxe, à travers la Fondation d’entreprise Hermès qui finance le prix HCB, créé en 1988 et relancé en 2003. Comment distinguer vos lauréats de ceux des prix Carmignac, HSBC ou Carte blanche PMU ?

François Hébel : La fondation d’entreprise Hermès, sous l’égide de la fondation de France, n’a pas vocation à vendre des sacs Kelly, mais à célébrer le geste à travers des événements culturels particulièrement ambitieux.

Le prix Henri Cartier-Bresson se distingue d’abord par son exigence : au rebours d’une tendance au jeunisme, il vise à permettre à des photographes déjà engagés dans leur carrière de mener un projet qui nécessite des moyens importants, ainsi qu’un réseau. L’esprit d’indépendance du jury est une autre particularité de notre prix.

Enfin, bien sûr, le montant indivisible de 35 000 euros, assorti d’une exposition et d’une publication, intéresse une certaine excellence.

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

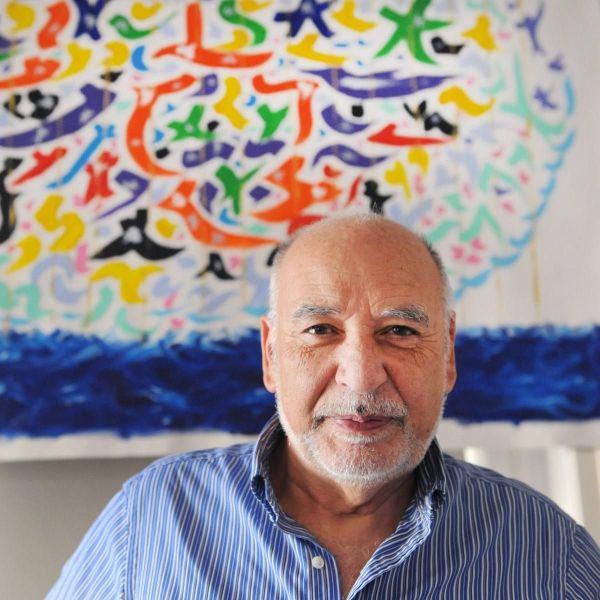

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>