DIRCOM DU FESTIVAL D’AVIGNON

"Nous respectons une même surface de narration et de visibilité pour chaque artiste"

DIRCOM DU FESTIVAL D’AVIGNON

"Nous respectons une même surface de narration et de visibilité pour chaque artiste"

L’ouverture du 73è Festival d’Avignon, le 4 juillet 2019, sera l’aboutissement de douze mois de labeur où tension artistique et communication efficace sont indissociables. La directrice de la communication et des relations avec le public démonte la mécanique d’horlogerie qui accompagne le plus important rendez-vous théâtral au monde.

140 000 spectateurs payants et gratuits, 600 journalistes accrédités, 23 % en presse étrangères, le Festival d’Avignon est le plus grand rendez-vous théâtral au monde. Comment s’organise la communication d’un tel événement concentré sur 20 jours dans l’année ?

Virginie de Crozé : La structure de base, pour la communication du Festival d’Avignon, c’est deux permanents à plein temps, un à mi-temps ! A partir du mois de mars, cependant, la préparation de la conférence de presse justifie le renfort de deux CDD et de quelques stagiaires.

Au-delà, nous faisons appel à un bureau de presse, pour nous renforcer. Sans oublier, bien sûr, les rédacteurs et les photographes, qui fournissent un contenu de qualité à notre site, le renfort des graphistes, ainsi le travail de captation vidéo de la compagnie des Indes.

Le Festival est une mécanique d’horlogerie et, lorsque je suis arrivée du théâtre de l’Odéon avec Olivier Py, nous avons décidé de maintenir l’architecture qui avait fait ses preuves. Ce qui ne nous empêche pas d’innover, bien sûr !

Comment articulez-vous la communication du Festival et celle des compagnies qui y participent ?

Virginie de Crozé : Pour les artistes et les compagnies qui se produisent au Festival d’Avignon, quelle que soit leur notoriété, se produire au Festival est une vitrine, un tremplin, une consécration, forcément un grand moment.

En confiance, ils acceptent donc d’harmoniser leur communication avec celle du Festival. Leur participation, par exemple, doit rester confidentielle jusqu’à la présentation officielle du programme.

Nous respectons un principe d’équité et d’égalité, avec une même surface de narration et de visibilité pour chaque artiste. La présentation est chronologique et chaque artiste bénéficie d’une page, qu’il s’agisse d’une troupe de 50 personnes ou d’une petite compagnie. Idem sur le site. Ensuite, pour les intégrer dans un fil rouge thématique et une cohérence de communication, nous les accompagnons sur les réseaux sociaux, les plate-formes et sur leur site propre.

Choisir les bons hashtags, veiller à la bonne rédaction de la fiche wikipédia qui sera consultée par les journalistes, offrir des images libres de droits qui les mettent en valeur, mieux vaut préparer tout cela en concertation.

Sans oublier de collaborer au site du Théâtre contemporain notamment pour mettre en valeur toutes les tournées suite à leur venue au Festival, c’est tellement important.

L’une des innovations de l’édition 2019, en matière de communication, c’est la suppression du guide du spectateur ! Ou plutôt son remplacement par une application...

Virginie de Crozé : Dès lors que nous développions une application dédiée au Festival, nous avons décidé de ne pas imprimer le guide papier, jusque-là édité à 30 000 exemplaires, dont les visiteurs s’emparaient un peu convulsivement. En revanche, le programme qui est notre bible est, comme par le passé, édité à 80 000 exemplaires. Il s’agit de l’une des traductions de notre engagement pour une communication durable et nous veillerons à en mesurer l’utilité pour le public.

A la différence du festival de Cannes, qui privilégie Instagram, vous n’en avez pas fait de ce réseau une priorité. Pourquoi ?

Virginie de Crozé : Pour ne pas verser dans le défilé de mode, l’image doit être associée à un contenu ce qui n’est pas le propre d’Instagram.

Nous voudrions développer notre capacité à générer plus de vidéos, avec un système de montage en temps réel, mais avec une ligne éditoriale : montrer que le Festival se prépare de longue main, par toute une ingénierie et avec les emplois à la clé, et qu’il se prolonge pour les troupes bien au-delà des 3 semaines et dans le monde entier à travers les tournées. Et aussi en souligner la convivialité.

Dans le cadre de la mission sociale et sociétale qu’il s’est fixé, comment le Festival communique-t-il à destination des plus défavorisés, des jeunes et des détenus ?

Virginie de Crozé : Dans les quartiers comme en prison, la meilleure des communications serait vaine si elle ne s’appuyait pas sur un travail de médiation. En l’espèce, c’est par l’éducation artistique et culturelle, par les associations ancrées dans les quartiers, que les jeunes et les moins jeunes découvrent qu’un texte peut bouleverser une vie.

Ainsi serait inutile de faire appel à un prestataire spécialisé et agréé pour filmer les représentations pour des détenus, par exemple, si la diffusion des vidéos sur le canal télé interne de la prison n’était pas articulée avec la présence physique d’Olivier Py.

Une belle vidéo partagée sur les réseaux sociaux peut donner l’idée de découvrir le théâtre, mais ne suffit pas à sauter le pas. Il faut qu’un humain prenne un autre humain par la main pour décomplexer la sortie de manière collective, d’abord, puis individuelle.

Festival d'Avignon 2019

Du jeudi 4 juillet

Au mardi 23 juillet

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

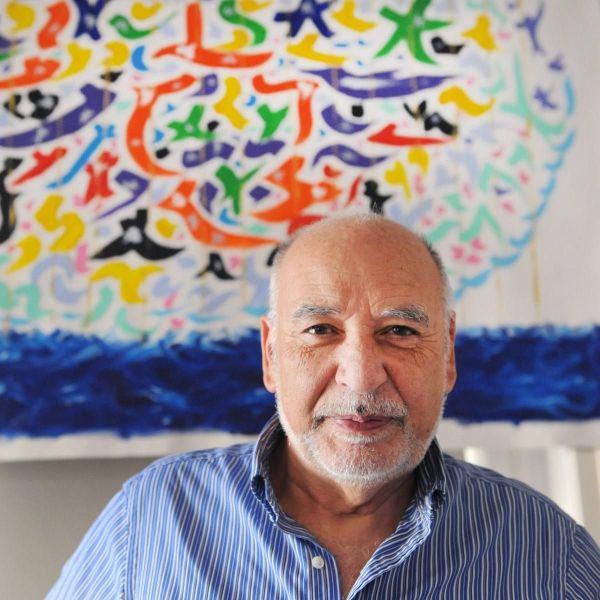

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>