Chef du projet Pass Culture

"Une création d'état façon start up"

Sebastian Sachetti, chef du projet Pass Culture

Chef du projet Pass Culture

"Une création d'état façon start up"

Sebastian Sachetti, chef du projet Pass Culture

Le processus d’élaboration du Pass Culture s’est voulu collaboratif sur un mode Start up d’Etat. Sébastian Sachetti, qui a conçu et organisé cette co-production, explique comment l’Etat a su mobiliser les futurs jeunes bénéficiaires et les professionnels de la culture. Et inventer les formes d’un nouveau service accessible pour 800 000 jeunes à partir de leurs 18 ans.

Au terme de quel parcours avez-vous été désigné pour imaginer les contours du Pass Culture ?

Sebastian Sachetti : Depuis la sortie de l’ENA, où j’étais inscrit comme élève étranger, j’ai alterné des postes dans le public et le privé, toujours dans le domaine culturel et avec une approche financière. Dans l'audiovisuel, notamment, au Brésil et en France, j’ai mené des négociations pour la production et la distribution de films.Basculer vers l'éditeur de texte brut

En 2017, j’ai retrouvé le service public, à Beta.gouv.fr un incubateur de Startups d’État placé au sein des Services du Premier ministre. Quand il a fallu traduire la promesse du candidat Macron d’une aide aux jeunes pour l’accès à la culture, le ministère de la Culture m’a chargé de piloter ce projet comme une Startup d'État. Quand l’outil a pris forme, j’ai passé la main pour revenir dans le privé.

Comment avez-vous procédé pour associer les professionnels de la culture et les jeunes concernés par le Pass ?

Sebastian Sachetti : Dès lors que notre objectif unique était la satisfaction des usagers, nous avons choisi quatre départements d’expérimentation, puis entamé une consultation. Dans l’Hérault, la Seine-Saint-Denis, le Bas-Rhin et la Guyane, la proportion et le profil des jeunes étaient différents, tout comme l’offre culturelle et l’accès au réseau.

Avec les associations d’éducation populaire, les associations de quartier et les principaux de collège, nous avons pu organiser un OpenLab avec un échantillon représentatif des utilisateurs. En regard, les directions du ministère de la Culture ont pris leur téléphone pour demander à leurs interlocuteurs habituels de prendre part aussi à l’élaboration de cette offre nouvelle.

Nous n’avions au départ que trois lignes directrices : un service géolocalisé, sous la forme d’une application mobile, et qui concerne toute la culture.

Quelles sont les idées que vous n’auriez pas eu sans l’ OpenLab ?

Sebastian Sachetti : Le démarrage de ce type de réunion est toujours poussif, car on demande à des utilisateurs d’exprimer des attentes qu’ils n’ont pas conceptualisés. Mais très vite, avec deux paquets de post-it et un paper board, les jeunes ont fait savoir qu’ils aimeraient avoir accès à des cours de guitare, à des événements dans les musées, à des livres, etc.

Par ailleurs, les indications qu’ils ont fournis sur l’usage de leur smartphone, nous ont permis de concevoir immédiatement une version 1 de l’appli. Du côté de l’offre, il est apparu assez vite qu’il fallait mettre en avant telle pièce plutôt que tel théâtre, un événement plutôt qu’un lieu...

Grâce aux Openlabs, nous avons pu vérifier qu’une offre, même gratuite, sera délaissée si elle n’est pas ciblée. Et démontrer aussi qu’il faut une émotion pour éveiller l’intérêt des amateurs, a fortiori des jeunes de 18 ans, avant de proposer d’aller vers une approche plus intellectuelle.

Comment amener les professionnels de la culture, qui ont leur propre stratégie de communication, à s’intégrer dans votre approche ?

Sebastian Sachetti : Entre novembre 2017 et mai 2018, nous avons veillé à ce que les professionnels de la culture s’approprient l’outil. Le Pass Culture n’est pas un projet fondé sur un rapport de 1 000 pages conçu dans un ministère, mais une coproduction, avec une équipe restreinte au service de milliers d’acteurs culturels et à destination de 800 000 jeunes.

Qu’il s’agisse de la Fnac ou d’un prof de danse à Montpellier, chacun a pu apporter sa manière de communiquer à destination d’un public géolocalisé. Et surtout, nous leur offrons la possibilité de tester l’impact de leurs messages : comme sur n’importe quel site commercial, nous évaluons en temps réel les réactions à des messages et, si cela ne marche pas, nous co-élaborons des propositions alternatives.

Aller au cinéma, c’est bien, mais si la salle est à dix kilomètres et qu’aucun transport n’est disponible, ça ne le fait pas ! Dans le nouvel écosystème élaboré de manière collégiale, chacun prend la place qu’il souhaite, dans son écosystème, sans entrer en concurrence avec les autres, et cela met tout le monde à l’aise.

Pour construire cette vitrine, vous subissiez la concurrence des grands portails et de Google. Cette expérience peut-elle servir à lancer, dans le giron public, un moteur de recherche français ?

Sebastian Sachetti : L’Etat démontre qu’il sait agir de manière agile, quitte à mobiliser si nécessaire des compétences extérieures. Pour le Pass Culture, nous avons commencé à 4 et l’équipe est de 15 aujourd’hui, après avoir recruté les développeurs et les commerciaux indispensables, qui ont su très bien défendre l’intérêt général au sein de notre startup.

Rien n’empêche de dupliquer l’expérience, à plus grande échelle, pour un moteur de recherche. C’est un enjeu de souveraineté, que la France ou l’Europe peuvent décider de prendre à bras le corps. Si la décision politique est prise, la technique suivra.

Exilé d’Iran depuis plus de quarante ans, Reza Deghati, de son nom d’auteur REZA, n’a jamais cessé de porter son pays en lui. Photographe de terrain, pédagogue engagé, il revendique une photographie qui ne se contente pas de montrer mais qui engage, accuse, répare.

À l’heure où l’Iran traverse l’une des crises les plus violentes de son histoire récente, REZA revient sur la responsabilité civique de l’image, la transmission du regard aux plus jeunes et la place décisive du reportage dans notre compréhension du monde contemporain.

Lire la suite >>>ARTISTE PEINTRE, FONDATEUR DE LA SOURCE GAROUSTE

"À La Source, l’art est un levier d’émancipation sociale"

© Jean-François Robert

Peintre majeur de la scène française, Gérard Garouste a fondé La Source Garouste pour faire de la création un levier d’émancipation pour les enfants les plus fragilisés

Il agit à travers des ateliers en binôme artistes–travailleurs sociaux dans les territoires éloignés de l’offre culturelle.

Dans cet entretien avec Art360 by Communic’Art, il revient sur la dimension politique de cet engagement.

Il appelle les jeunes professionnels de la médiation et de la culture à devenir de véritables passeurs entre l’art, les institutions et les publics qui en sont privés.

François Blanc : La Source s’adresse à des enfants en difficulté en les faisant créer avec des artistes. Pourquoi cette rencontre entre art et accompagnement social vous semble-t-elle être une forme de médiation culturelle à part, et si efficace ?

Lire la suite >>>Fondatrice et rédactrice en chef de Artpress

"L’esprit critique est une forme de courage"

© Pascal Ito - Éditions Flammarion

Près de soixante ans après sa fondation, fidèle à sa ligne - bilingue, rigoureuse, curieuse - Artpress continue d’accompagner les artistes au plus près de leurs pratiques, tout en défendant les principes qui fondent sa raison d’être : l’histoire, la pensée critique, la liberté d’expression et la résistance à toute forme de conformisme.

Art 360 : Près de soixante ans après sa fondation, qu’est-ce qui, selon vous, fait la singularité d’Artpress dans le paysage éditorial français et international des revues d’art ?

Catherine Millet : Cette bizarrerie qui consiste à toujours préférer des pratiques artistiques très libres, formellement inventives, soumises au seul imaginaire de leurs auteurs, tout en accordant beaucoup d’importance à la réflexion théorique, à la philosophie, aux combats idéologiques, mais… ...

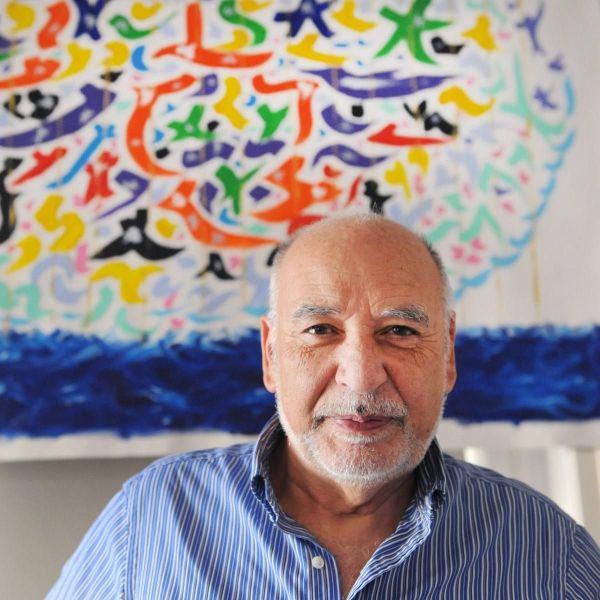

Lire la suite >>>Peintre, écrivain, prix Goncourt

"C’est la même main qui écrit et qui peint : l’une trace la mémoire, l’autre la lumière"

Peintre depuis toujours, écrivain couronné du prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun explore depuis des décennies les territoires de l’émotion et de la mémoire. Entre mots et couleurs, son exposition au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat a révélé au grand public l’unité profonde de cette double pratique.

Art 360 : L’exposition au Musée Mohammed VI à Rabat a révélé au public combien vos mots et vos couleurs dialoguent. En quoi cette mise en regard a-t-elle, selon vous, éclairé votre imaginaire de manière singulière ?

Tahar Ben Jelloun : L'exposition au Musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne a été pour moi une consécration, une sorte de légitimité dont l'écrivain avait besoin pour exercer son nouveau mode de création.

Lire la suite >>> Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"

Par FRANÇOIS BLANC

Toutes ses contributions >>>